他用一生的時間,證明攝影不是低賤的──Saul Leiter:別叫我大師,我只是個小人物

Saul Leiter 出版生平第一本作品集《Early Color》時,你肯定想不到,他已經高齡 83 歲了。

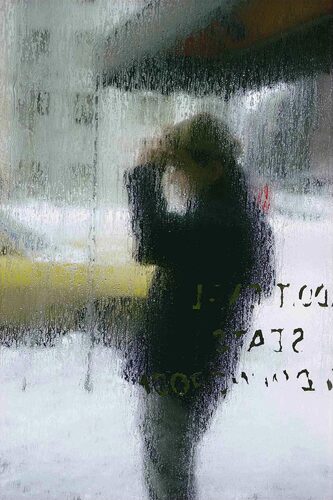

他將 1940 至 1950 年代的紐約街頭化作唯美的視覺語言,甚至被冠上「彩色攝影先驅」之美名;然而,與積極追求出名的藝術家不同,他的一生幾乎默默無聞。這反倒更令人們好奇:

為什麼?為何才華洋溢的他,到了現在才紅?

攝影,是下賤的事。

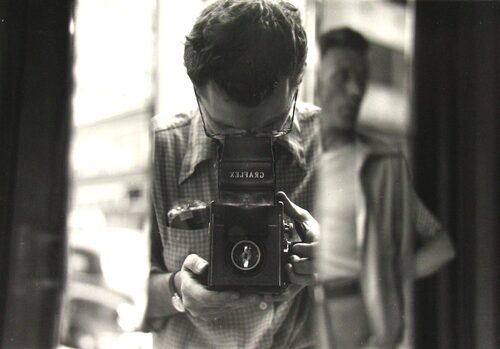

Saul Leiter 生於虔誠的猶太家庭;從小展現出繪畫天份的他,17 歲那年向母親求得一台相機,從此愛上攝影。奈何他的父親是猶太人中的精神領袖,更對兒子寄予厚望,要求他捨棄對攝影的追求,成為一名猶太教士。

「我說我不要,」他回憶道:「於是,他憤怒地對我說:『攝影,就是件下賤的事。』」

「不只是他,整個家族都對我想要成為攝影師深感不滿⋯⋯一開始,我母親還會偷偷寄錢給我,是她讓我得以存活下去。」與家族分道揚鑣後,他隻身來到紐約,一邊畫畫,一邊開始在彩色仍被視作「低俗」的時代,實驗彩色攝影的可能性。

終於,困窘的歲月即將終結——他迎來了第一個能出名的重大機會。

1953 年,他受 MoMA 邀請展出幾幅彩色作品,但就在離成名只差一步之際,他卻做出了跌破眾人眼鏡的離譜舉止——將照片全部藏進抽屜。

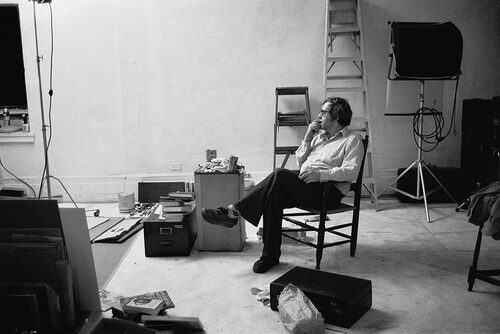

「他藐視一切自我推銷的機會。」藝術史學者 Max Kozloff 這麼說;Leiter 則說:「即便我當時處於沮喪又窮困的低潮,我依舊選擇這麼做。你問原因?我也無法釐清。」

渴望認同,卻逃避注目

「我當然希望作品能被眾人欣賞⋯⋯」他說,「只是,我從未有過成名的渴望。也許這源自父親對我的否定,所以在我內心深處,藏著一股逃避成功的衝動。」

儘管矛盾地渴望認同又逃避注目,他始終沒有放下過手中的相機。有將近 55 年的時光,他幾乎都在同一個街區裡拍照,藉此積累下大量經驗與作品。

那段日子,Saul Leiter 一邊為時尚雜誌拍照維生,一邊與他生命中最重要的伴侶 Soames 過著低調的日子。

「Soames 始終相信我。她認為我是最棒的攝影師,對色彩有著不尋常的感受。」她的存在,使他得以勇敢面對時代的輕視和家族的陰影,並在辭去工作後的窮苦中,堅持以自己喜愛的方式創作攝影。

我不要成功,我只要妳

「我經常這麼想:如果她嫁給一個更有錢的人,也許她會過得更好⋯⋯」可惜,Soames 在 2002 年便匆匆離世,徒留一屋子的回憶,與封存在底片上的青春給 Saul Leiter。

每當談起這位攜手走過人生的伴侶,他總會哽咽:「我無比珍惜這位深愛著我、關心著我的伴侶。對我而言,那比所謂的『成功』重要多了。」

90 年代後,攝影審美觀和市場接受度起了變化。輾轉幾趟波折,終於,Saul Leiter 在 2006 年出版了《Early Color》。

那些記錄下往昔紐約街頭的照片雖讓他一夕成名,但面對遲來的成就,他卻不改對「成功」的淡然,只是幽默地說:「我是彩色攝影先驅嗎?我都不知道原來我是先驅。你們說我是,那我就是吧。」

這之後,多家主流藝術機構紛紛向 Saul Leiter 遞出邀請,不論是國內個展、海外首展、紛至沓來的採訪和出版邀請,都讓耄耋之年的 Leiter 受寵若驚,甚至有些吃不消。

別拍我!

在 2012 年的紀錄片《In No Great Hurry》中,導演更以 Saul Leiter 這段自嘲作為開頭:「我就只是個小人物,根本不配擁有一段故事!」一探他即便出名,也選擇低調處世的世界。

整部片中,這位白髮蒼蒼的老人家就只是帶著相機在路上閒晃,為那些不知道他是誰的路人、孩童,還有不變的日常光景拍照,就像他一直以來的那樣。

「當我想到世上還有無數偉大的作品,便深感自己渺小……我的照片也許觸動了少數人,我對此心存感激,但請別稱我為大師。」2013 年,紐約的初雪還未落入 Saul Leiter 的鏡頭,他便在和 Soames 共度歲月的公寓安然辭世。

如今,透過這部 2023 年出版,首度完整收錄其畢生創作的回顧集,終讓世人驀然發現:這位始終謙遜的攝影大師,值得我們致敬與懷念。