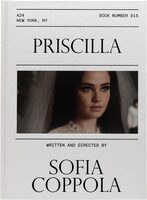

$21.47

$19.10

預訂中,購買後立即進貨

一般需等候約 20 天

- Softcover

- 208 pages

- 126 x 195 mm

- ISBN 9781915743930

- English

- Apr 2025

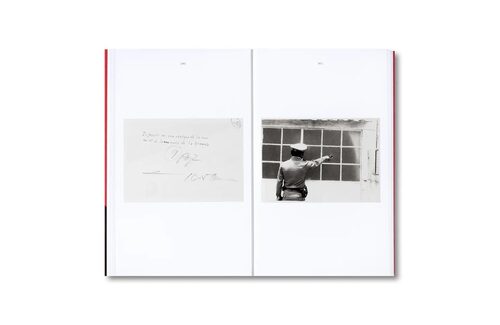

羅蘭・巴特 (Roland Barthes) 在《明室:攝影札記》 (1980) 提出影像的「此曾在」 (ça a été) ,為攝影留下第一現場的佐證和所思。何謂「現場」?現場具有什麼樣的矛盾性?巴特寫下:「它曾在那兒,旋即又分離;它曾經在場,絕對不容置疑,卻又已延遲異化。」

在過往的時代,攝影無法造假,第一現場的真實性和過去性往往決定了一張影像代表的價值──但如今,歷史已然翻頁,來到數位科技凌駕於攝影之上,一張影像具有複製、造假、展演性的新時代。

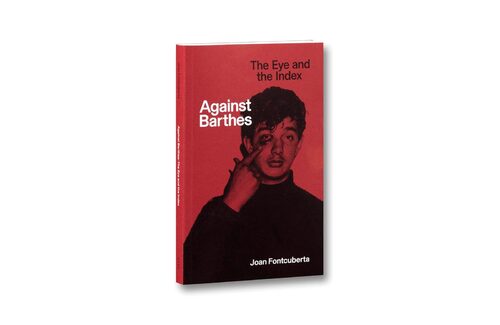

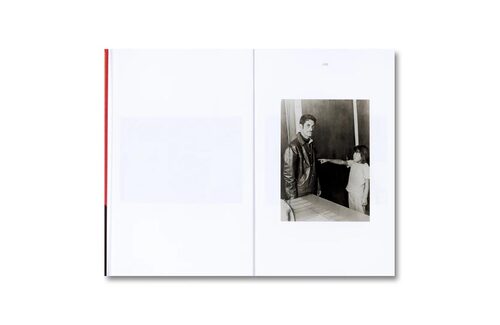

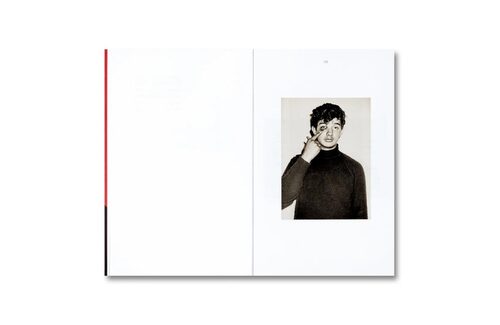

藝術家 Joan Fontcuberta 的著作《Against Barthes: The Eye and the Index》中,對羅蘭・巴特的「此曾在」提出了不同的詮釋和挑戰。她利用「食指」作為出發點──食指的「指向」動作完美體現了攝影作為視覺文獻的功能,指出觀者應該看向哪裡的「指令」──在《Against Barthes: The Eye and the Index》中,對攝影和指示性的關係進行了一場認真卻也帶點戲謔的反思。既反駁卻也借鑒了巴特的觀點,也探討了當今一張影像中「此曾在」的多重性。

如果照片能夠構成一種陳述(正如影像中有手指明確表達他的指向那樣),那麼在當代,相機紀錄的是現實還是表演?後攝影時代和生成式人工智慧 (Artificial Intelligence) 的出現,進一步加劇了這些存在主義問題的複雜性。

在這篇打破常規,以新觀點投注攝影的文章中, Joan Fontcuberta 運用精神分析,符號學,以及他自身的自傳,動搖我們對圖像權威性和創作性的固有觀念。中間穿插兩篇視覺理論散文,既幽默的同時也很認真;讓讀者看見,究竟一根手指能帶我們去哪裡。